家にある顔料を整理していたところ。

「コバルト」とだけ書かれたビニール袋に入った

漆用のレーキ顔料がありました。

漆用のレーキ顔料がありました。

もちろん、青い顔料が入っていましたが、ここでふと、あれっと思いました。

コバルト(Co:原子番号27)は遷移金属で、その色は銀白色です。

例えば、集英社の「コバルト文庫」、

宮城のサッカーチーム「コバルトーレ女川」は

コバルトブルーをイメージして命名されたことは間違いありません。

宮城のサッカーチーム「コバルトーレ女川」は

コバルトブルーをイメージして命名されたことは間違いありません。

揚げ足を取るわけではありませんが、

コバルトは別の物質と組み合わさらなければ青にはなりません。

コバルトは別の物質と組み合わさらなければ青にはなりません。

そして、組み合わせる物質を変えれば青だけでなく、

黄色(オーレオリン)、緑(コバルトグリーン)にもなります。

しかし、多くの人にはコバルト=青のイメージが定着しています。

黄色(オーレオリン)、緑(コバルトグリーン)にもなります。

しかし、多くの人にはコバルト=青のイメージが定着しています。

我々が慣れ親しんでいる陶磁器の「染付(そめつけ)」、

その青を発色させる「呉須(ごす)」という色料は酸化コバルトです。

(市販品には少量の鉄とマンガンが含まれています)

アフガニスタンのあたりでコバルト(天然の呉須は黒褐色)が産出したことにより

中国では景徳鎮などの産地で染付(中国名「青花」)が

盛んに行われることになりました。

中国では景徳鎮などの産地で染付(中国名「青花」)が

盛んに行われることになりました。

これらは欧米では"blue and white"と呼ばれて引っ張りだこになり、

欧米でも工夫した類似品が各地で作られました。

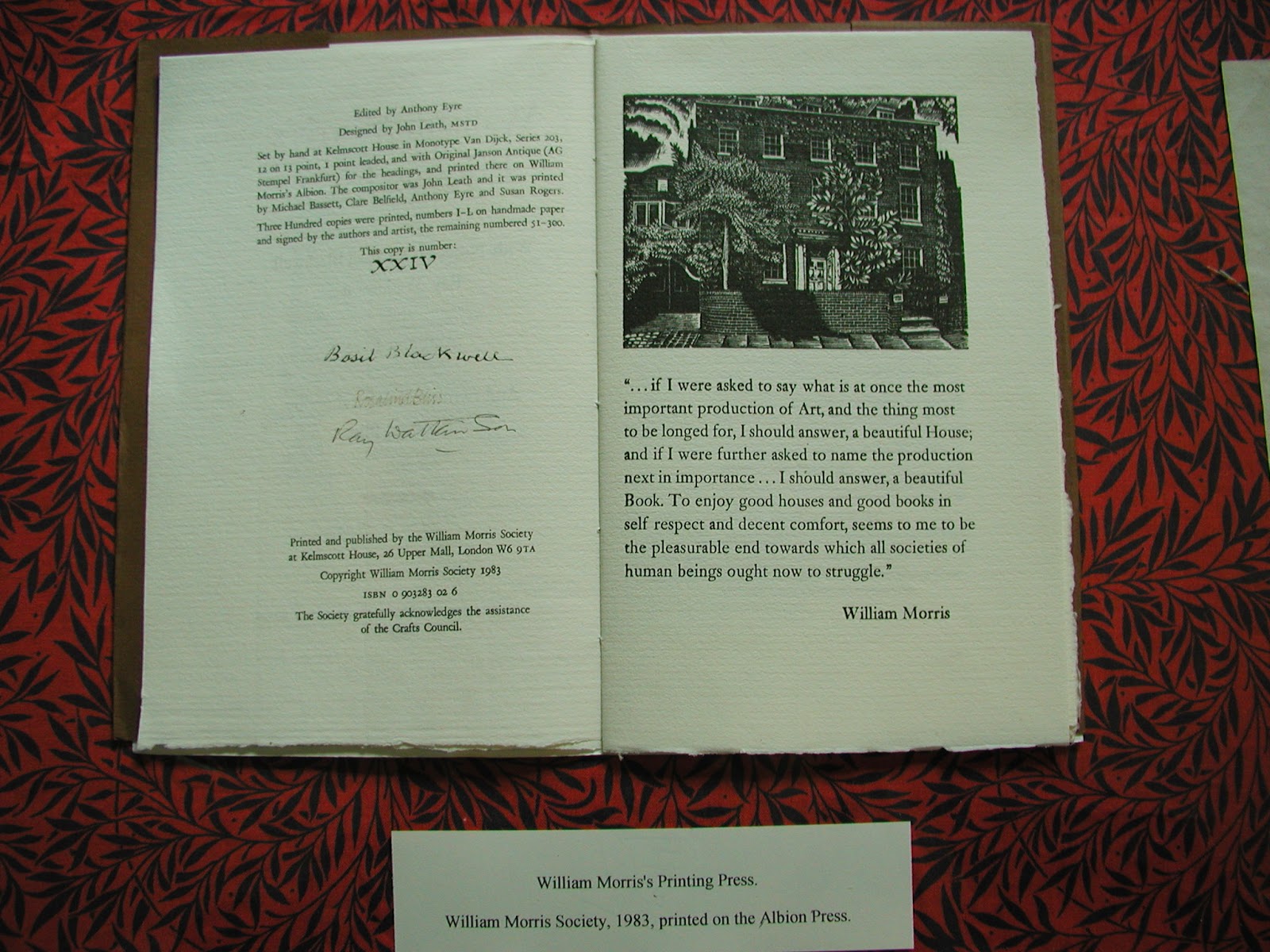

この洗面器はイギリスで18世紀頃に作られたものです。

欧米では白地に青の焼き物が「東洋」のイメージだったようで、

特に、"Willow Pattern"と呼ばれる、柳と東洋風の建物が描かれた模様は

現在でも複製品が作られているほどポピュラーです。

ヨーロッパには、東洋の陶磁器コレクションを並べた

東洋風の部屋がある城や宮殿が多数あります。

残念ながら写真撮影ができないところも多いのですが、

例えば、ミュンヘン郊外にあるNymphenburg城にある東洋風パゴダは

一階の内装が青と白で統一されています。

左側が塗装、中、右はタイルをはめこんだものです。

天井部分は塗装です。

18世紀頃のヨーロッパ人の理想とする東洋のイメージが描かれています。

彩色に使われているコバルトブルーはアルミン酸コバルトで、

アルミニウムが含まれています。

さて、コバルトブルーがあまりにも耐久性に優れた顔料であるため、

忘れ去られてしまったコバルトの青顔料があります。

それが、珪酸コバルトの粉末「スマルト(smalt)」

日本名は「花紺青(はなこんじょう)」です。

日本名は「花紺青(はなこんじょう)」です。

これはドイツのKremer Pigmenteで販売されているSmalt, standardです。

この他にもSmalt, very fineという、これより薄い色があります。

左は、粉末にする前のスマルト、つまり、珪酸コバルトの塊です。

スマルトは日本画の岩絵具と同様、

粗い粉末ほど色が濃く、細かくなるほど色が薄くなります。

そのため、色を残すため、粒子の細かさにも限界があります。

スマルトはラピス・ラズリのような大変きれいな顔料なのですが、

スマルトは粒子が粗いため、

均一に塗るにはこのような薄塗りを繰り返すなどの工夫が必要となる他、

油に混ぜて使うと酸化、黄変してしまうことなどもあり、

油絵の顔料としては15世紀から18世紀頃までしか使われていないため

絵画の時代判定の際、ヒントの一つともなっています。

しかし、膠やアラビアガムのような水性バインダーや

近年ではアクリルのバインダーならこういった変色は起こりませんから、

現在、Kremer Pigmenteの他にも、

ロンドンのL. Cornelissen&Sonでも販売されています。

一つ注意として、Kremer Pigmenteで使っているポリ瓶に長期間保存しておくと

日本の高温多湿の環境も影響するのか、

ポリ瓶から発生するガスにより、徐々に褐色に変色します。

日本での長期保管はガラス瓶に移し替えることをお勧め致します。

実は市販されていませんが、スマルトも青だけでなく、黄色や赤があるそうです。

(Eastaugh, Walsh他"Pigment Compendium", Routledge, 2008による)

残念ながら日本ではコバルトはほとんど産出されないため、

海外からの輸入に頼らざるを得ないのですが、

コバルトがなければできない工業製品も多いそうです。

欧米人が、日本も含めた東洋をイメージする色の原材料が

実は日本にはほとんどない物質だということは面白いですね。